构造油气藏是什么?关于构造油气藏的科普介绍

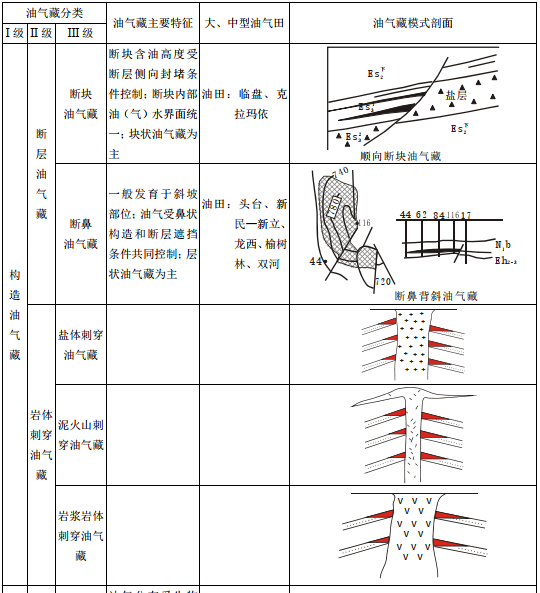

油气藏作为油气聚集的最小单元,也是石油勘探开发以及油气储量计算的最基本单元,了解其形成及分布特征,可以更好地指导油气勘探。由于地壳运动使地层发生变形或变位而形成的圈闭称构造圈闭。在构造圈闭中聚集了气的就形成构造油气藏。彩图引自。

概述

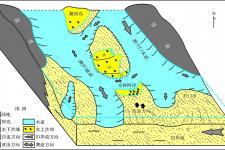

构造圈闭是由同沉积—沉积后地层变形而形成的适合于地下烃类聚集的几何体构造,构造运动可以形成各种各样的构造圈闭,形成的油气藏也是各种各样,其中比较重要的是由褶皱、断层、刺穿及其复合结构来控制的,具体的有背斜油气藏、断层油气藏、以及岩体刺穿构造油气藏,形态上看背斜圈闭有多种,诸如长轴背斜、短轴背斜、伏卧背斜等。

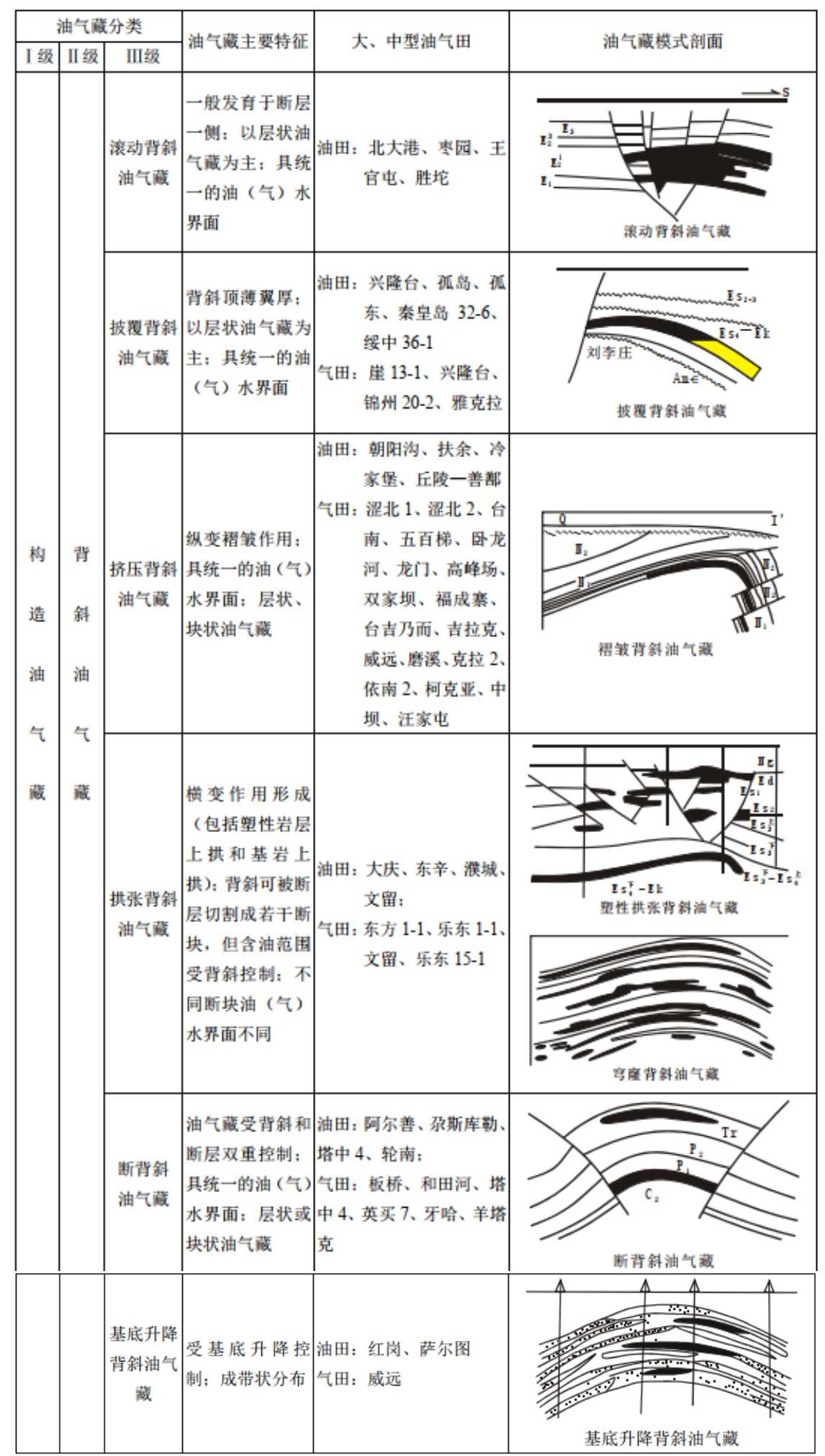

下表为构造油气藏类型:

背斜油气藏

由于构造运动作用使地层发生弯曲变形,形成向周围倾伏的背斜,其中聚集油气就形成了背斜油气藏。截至目前,世界石油与天然气储量中背斜油气藏居首位。背斜圈闭的形成条件和形态较简单,主要是储层顶面拱起,上方被非渗透性盖层所封闭,而底面和下方被高油气势面和非渗透层联合封闭形成的低油气势区。背斜油气藏中油气分布局限于闭合空间内,油、气、水按重力分异,气油、油水或气水界面与储层顶面的交线常同构造等高线平行,且闭合呈圆形或椭圆形。

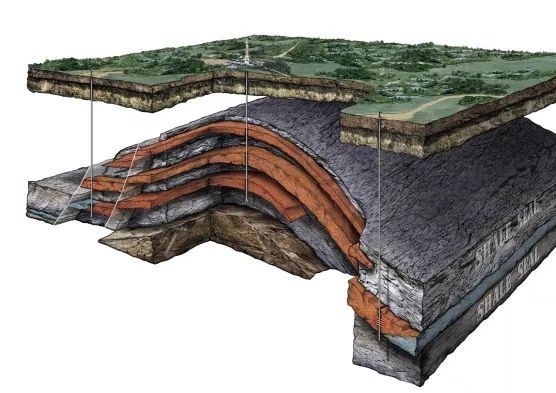

挤压背斜油气藏

挤压型盆地受到侧向挤压应力的作用,会使沉积盖层强烈褶皱变形,形成挤压背斜圈闭。常见于褶皱区,圈闭形态呈狭长带状、短轴状、箱状或穹窿状,两翼不对称,倾角可陡可缓,闭合高度较大,闭合面积较小。由于地层变形比较剧烈,背斜圈闭形成的同时,经常伴生有断裂,如柴达木盆地和塔里木盆地。背斜走向与盆地边缘褶皱山系平行,并成带成排分布。这种侧向挤压应力可以是区域性的,也可以是局部凹陷内由于相向正断层的下掉所引起的。

挤压背斜油气藏一般具有如下特点:圈闭形态完整,闭合高度大,油气易于聚集;圈闭形成期有早有晚,也有与油气运移同期形成的;油气藏的规模和富集程度与油气源的丰富程度、圈闭本身规模、储集岩相带以及油气运移规模和距离有关;在我国西部和中部地区主要分布在盆地边缘助陷,东部地区则位于盆地中部。如尕斯库勒油田、鄯善—喀油气藏就是典型的挤压背斜油气藏,见下图。

基底升降背斜油气藏

一般在地台区,基底沉积过程中,由于基底活动而产生差异沉降作用,使沉积盖层发生变形,可形成平缓、巨大的背斜构造,称之基底升降北背斜圈闭。该类圈闭的主要特点是两翼地层倾角平缓,闭合高度较小,闭合面积较大。在地台内部坳陷和边缘坳陷中,常成组成带出现,组成长垣或大隆起。对于坳陷中心早期形成的潜伏隆起带,处于“近水楼台”的良好供给位置,如果油气生成及运移时期与背斜圈闭形成时期配置较好的情况下,易形成良好的油气聚集场所。我国大庆萨尔图油田中油气藏就属于此类,在国外,如西西伯利亚盆地萨莫特洛尔油田,位于下瓦尔托夫隆起,主产层为白垩系砂岩,主要油藏就是与基底活动有关的背斜油气藏,见下图。

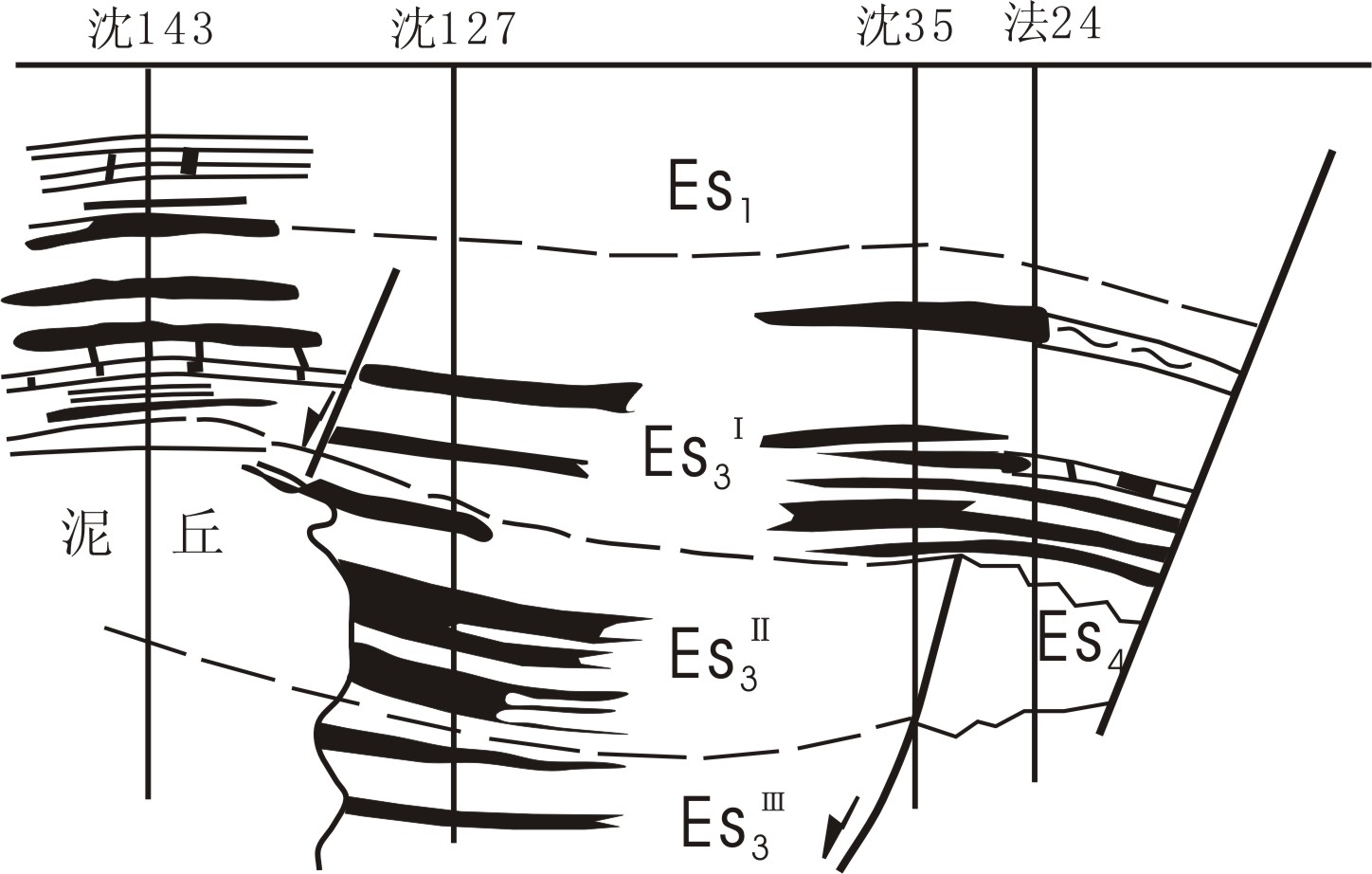

拱张背斜油气藏

这类油气藏一般分布在盆地或凹陷中心部位,当该部位沉积了厚层的岩盐、石膏和泥质岩等塑性地层,在上覆地层重力负荷和侧向水平压力作用下,使塑性膏岩或泥岩层蠕动拱升,形成拱张背斜。此类圈闭常呈长轴背斜形态,轴部发育地堑式断裂系统,顶部陷落,两翼为断层复杂化的半背斜。构造幅度上大下小,晚期地层顶厚翼薄。单个油气藏,主要为断块型,油气富集程度主要受断块高低的控制。断块之间含油贫富不均,差异较大。我国江汉盆地王场油田及辽河大明屯南部荣胜堡洼陷中油藏就以此类油藏为代表,见下图。

披覆背斜油气藏

这类背斜的形成与地形突起和差异压实作用有关。在含油气盆地中,年轻地层超覆披盖在基岩凸起、古隆起以及断块的翘升部位之上。在成岩过程中,突起部分的上覆沉积物常比较薄,而其周围的沉积物则比较厚,差异压实的结果,在地形突起(潜山)的部位,上覆地层呈隆起形态,形成披覆背斜圈闭。其形态多呈宅窿状,顶平翼陡,幅度下大上小。背斜形成时期有一定次序,通常盆地中部的披覆背斜形成早,而边缘的披覆背斜形成较晚,多为继承性构造,是油气运移和聚集的有利场所。柔性的泥质岩形成的背斜较明显,倾角稍大;而较硬的砂岩及灰岩形成的背斜不如前者明显,倾角平缓。

披覆背料油气藏往往紧邻或位于生油凹陷中,生油岩层披覆或超覆在背斜之上,形成自生自储油气藏,生储盖层组合好;储集层发育程度与背斜所处位置和形成时间有重要关系,盆地中部的披覆背斜,储集层时代较老、埋藏深度较大,砂岩的成岩后生作用较强,储油条件较差;盆地边缘的披覆背斜、储集层时代较年轻,埋藏深度小,成岩后生作用较弱,储油物性好,原生孔隙发育,渗透性高;圈闭位于生油凹陷中,圈闭与生储盖层同步形成,早于油气生成期,油气以近距离运移为主,并直接从生油层向储集层运移,油质较好;油气分布受构造和闭合高度控制,油气分布具有一定规律性。

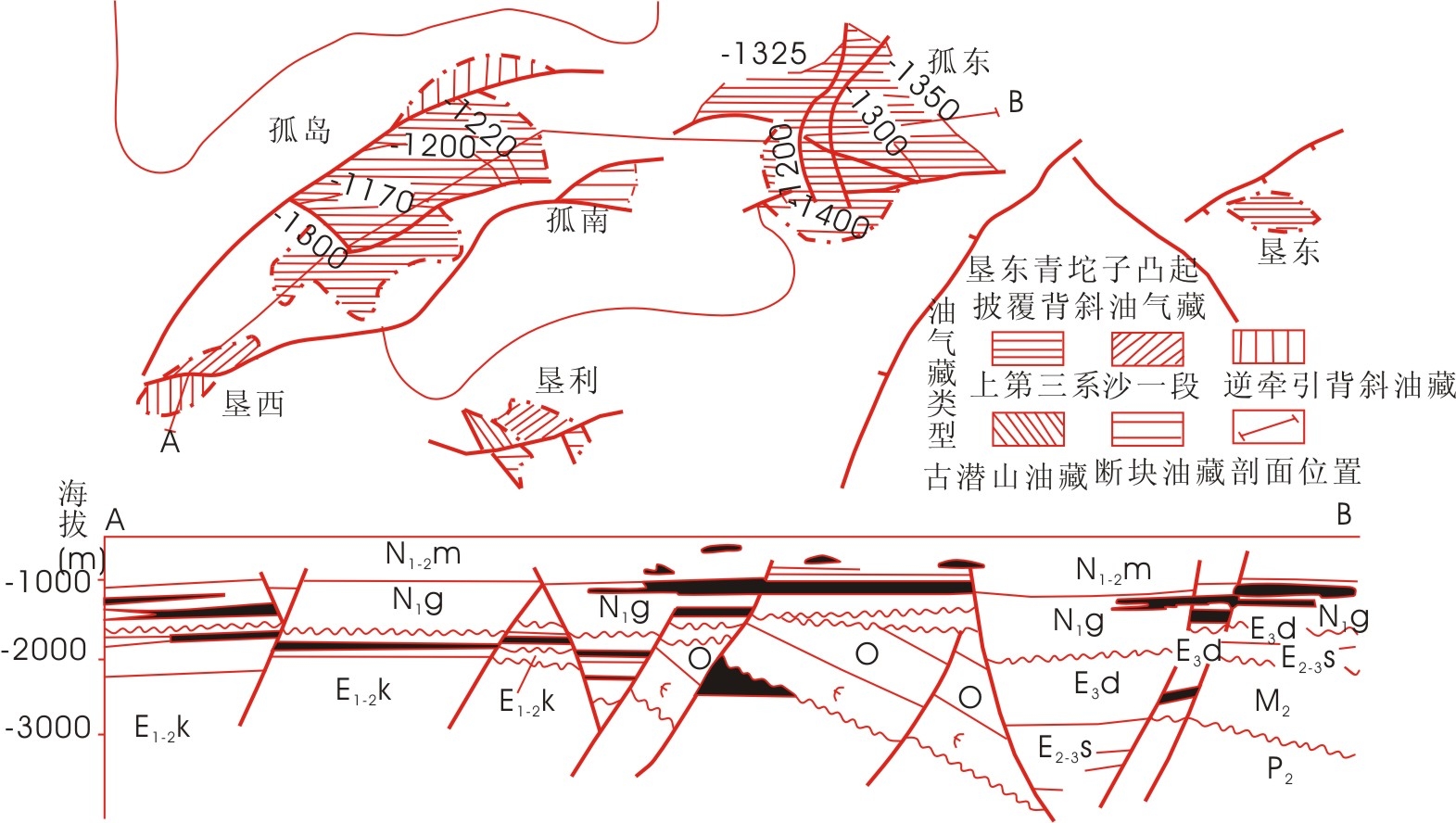

这种背斜构造,通常简称为披盖构造或差异压实构造,我国华北含油气盆地济阳坳陷中的孤岛油田,就是以这种类型的油藏为主的。孤岛披覆背斜油藏,见下图,是一个西陡东缓的短轴背斜,为一个高渗透块状稠油藏。孤东上第三系披覆背斜油气田由明化镇组、上馆陶组和下馆陶组等三个含油气层组成,明化镇组和上馆陶组顶部为构造—岩性气藏,仅馆陶组上部油层为披覆背斜油藏,而馆陶组下部油层属断块油藏,在构造顶部还发育了沙一段披覆背斜油藏。逆牵引背斜油藏主要分布在孤岛构造南北两侧断裂带下盘。还在构造倾没部位发育了断块油藏和地层超覆油藏,仅在垦西构造下部发育了潜山油藏。

滚动背斜油气藏

这种背斜圈闭及油气藏多分布在三角洲地区,特别是我国的东部裂谷盆地,在断陷盆地的主要断裂带下降盘,由于断块活动和重力滑动作用,边断边沉积,砂泥岩地层沿断层面下滑,产生次一级的水平挤压力,使塑性地层产生逆倾斜弯曲,形成逆牵引“滚动背斜圈闭”。其形态多呈两翼不对称的宽缓状短轴背斜,构造幅度中部地层较大,深、浅层较小。高点由深到浅向断层面上倾方向偏移。该类背斜靠近断层的一翼稍陡,远离断层的一翼平缓,常沿断层成串分布。构造幅度中部较大,深、浅层较小。背斜高点距离断层较近,且高点向深部逐渐偏移,构造定向与主要断层平行。

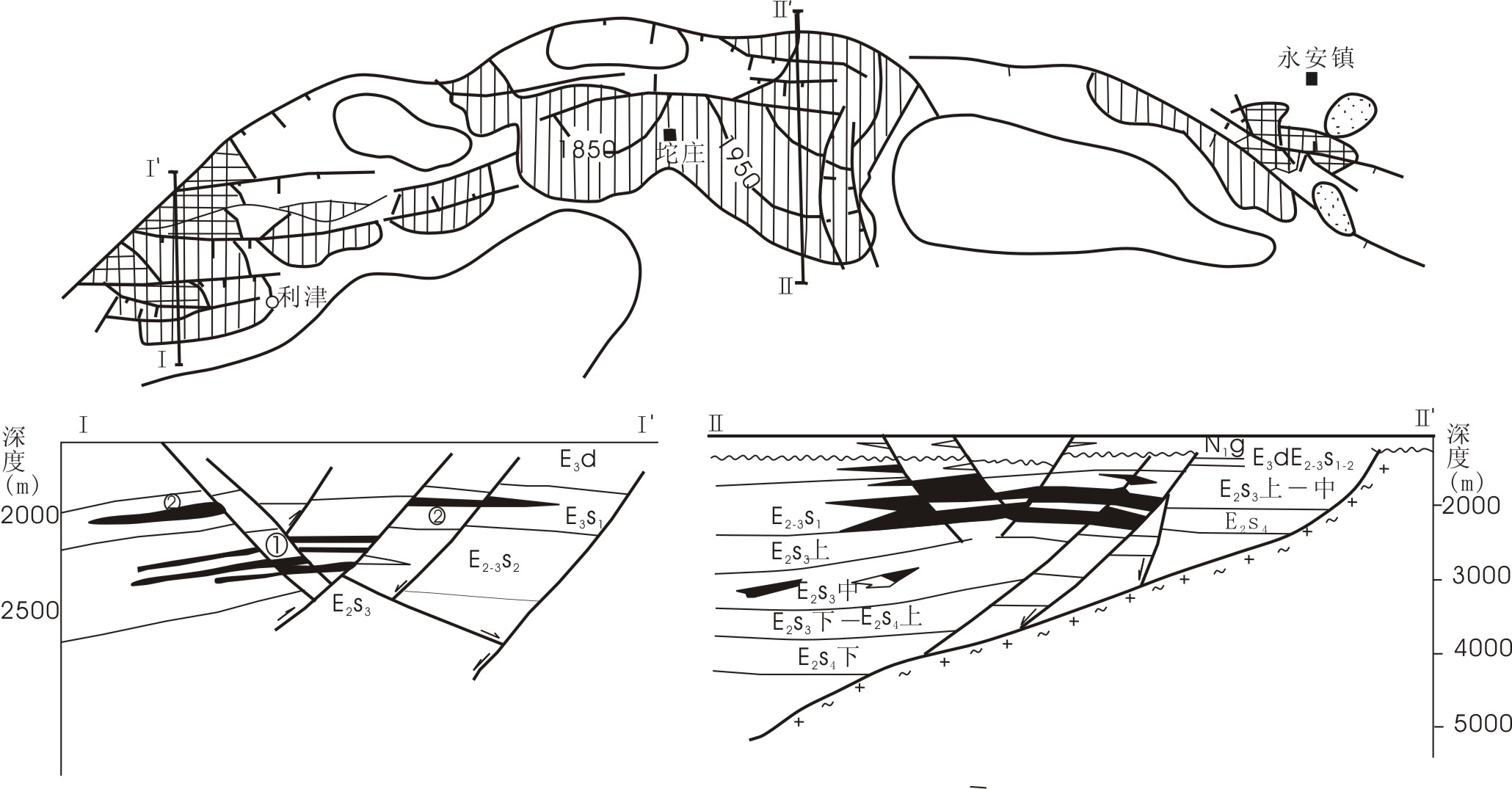

这些滚动背斜油气藏紧邻生油凹陷,又有三角洲砂岩体、湖底扇砂岩体和河流泛滥平原砂岩体,与生油岩体配置关系好,形成良好的“自生自储”或“下生上储”成藏组合;储油条件好,砂体厚度大,物性好;逆牵引背斜属于同沉积构造,其形成时期与大规模油气生成时期相一致,有利于油气聚集;油气分布严格受背斜圈闭大小和闭合高度控制,具有统一的油(气)水界面;主要分布在断陷陡坡带的二级主断裂下降盘,如大芦家马东油藏;有的分布在缓坡带的靠近深凹陷的同生大断裂下降盘,如王家岗油藏。另外也有分布在断陷边缘大断裂下降盘,如白庙气藏。渤海湾盆地一些受同生断层控制的构造带中多见这种类型的油藏,典型的有坨庄—胜利村油田和利津—永安油田,见下图。

断层油气藏

断层圈闭是指沿储层上倾方向受断层遮挡所形成的圈闭,有时也包括旁侧各个方向被断层所封闭而形成的圈闭,在断层圈闭中的油气聚集,称断层油气藏。油气勘探的实践表明,这种类型油气藏,是世界各含油气盆地中广泛分布的一种油气藏类型。在我国东部地区中生代以来断块运动比较活跃,形成很多断陷盆地,在盆地的斜坡带以及背斜带上产生了大量断层,形成了为数众多的断层圈闭及断层油气藏。

断鼻构造油气藏

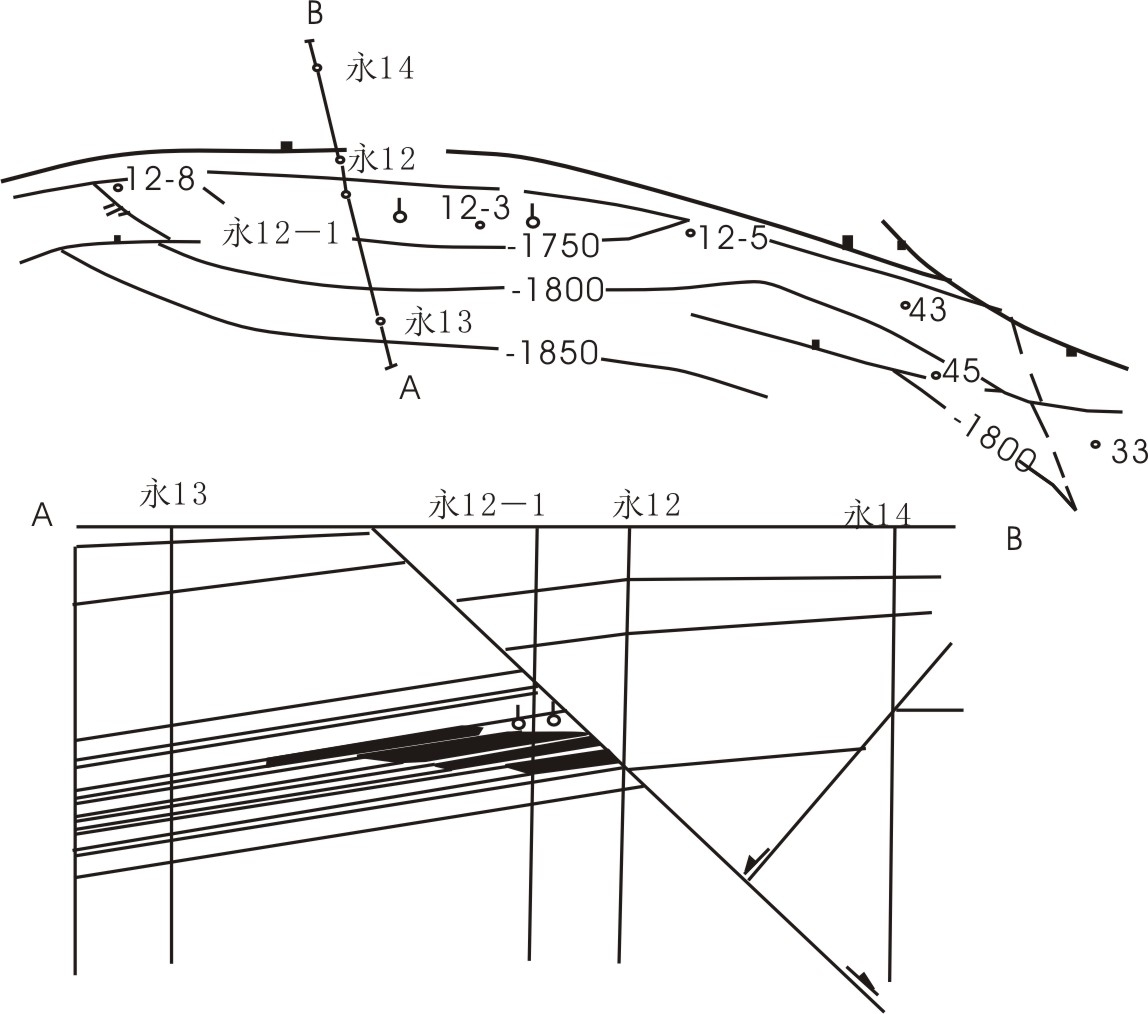

主要分布在盆地或断陷缓坡带或者断阶带的倾没部位。在构造挠曲带和单斜背景上也有下倾鼻状构造,而在上倾方向由断层遮挡形成断鼻圈闭,在其中聚集了油气就形成这种类型的油气藏。这类圈闭一般分布于盆地(或坳陷、凹陷)的边缘,位于生油气凹陷之中或靠近生油气凹陷,生储盖层组合好,油气富集。如北三台、唐家河油气藏。渤海湾盆地永安镇油气田永12断块沙二下油气藏就是典型的断鼻油气藏。该油气藏含油气层最厚达70多米,储层为沙二下块状砂岩,呈一向北抬起的鼻状构造,被近东西向延伸的北掉断层切割,形成断鼻油气藏,见下图。

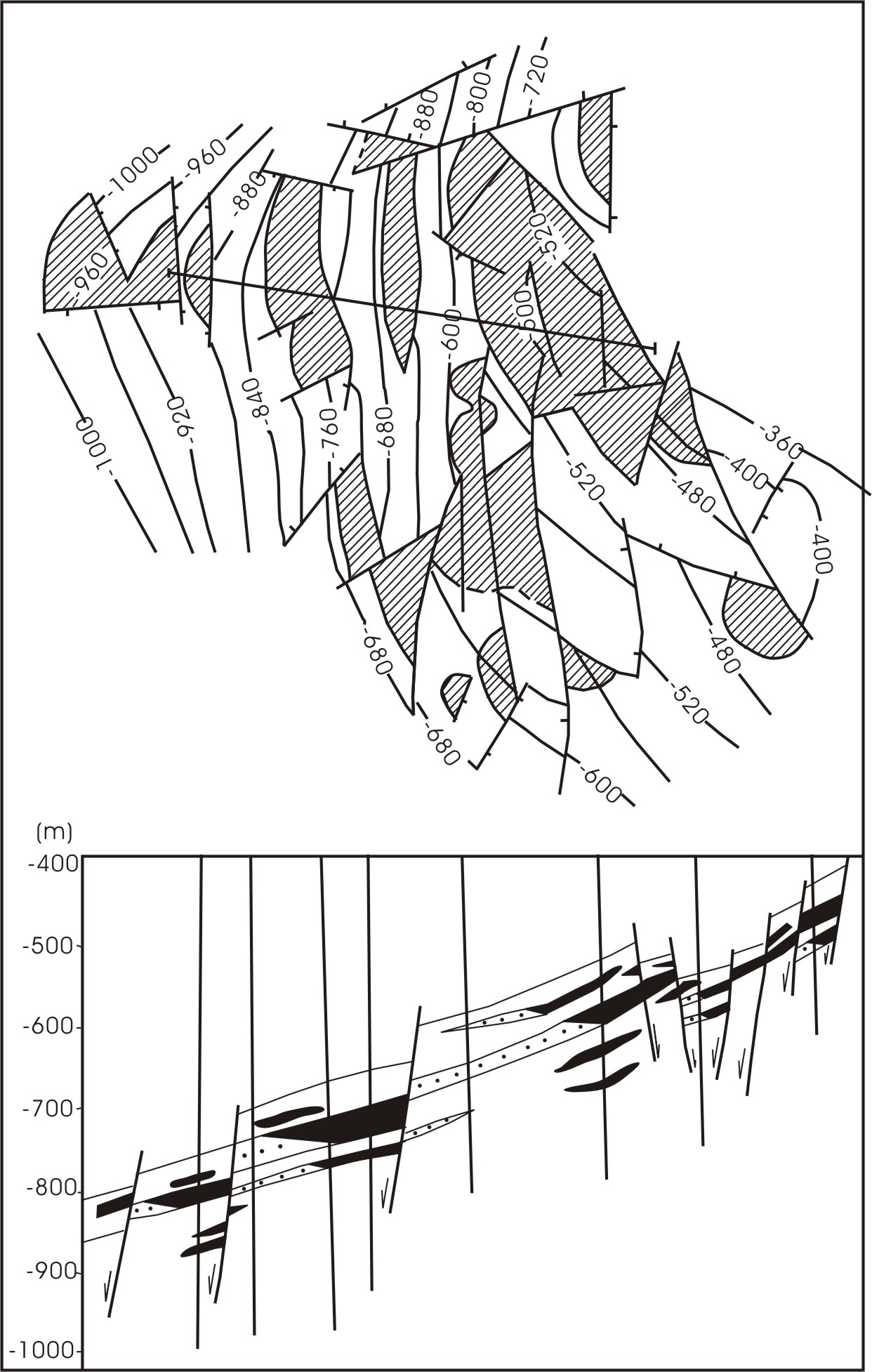

断块油气藏

这类油气藏是倾斜储层在上倾方向被断层错断,并与非渗透性地层相接而形成的,断层可以是弯曲的、相互交叉的,或者多组断层交叉切割并与地层组成各种几何形态的含油气断块。断块含油气高主度受断层面和对盘对接的非渗透性地层封堵条件的控制。在挤压盆地的边缘,由盆地边缘多组逆断层

岩体刺穿油气藏

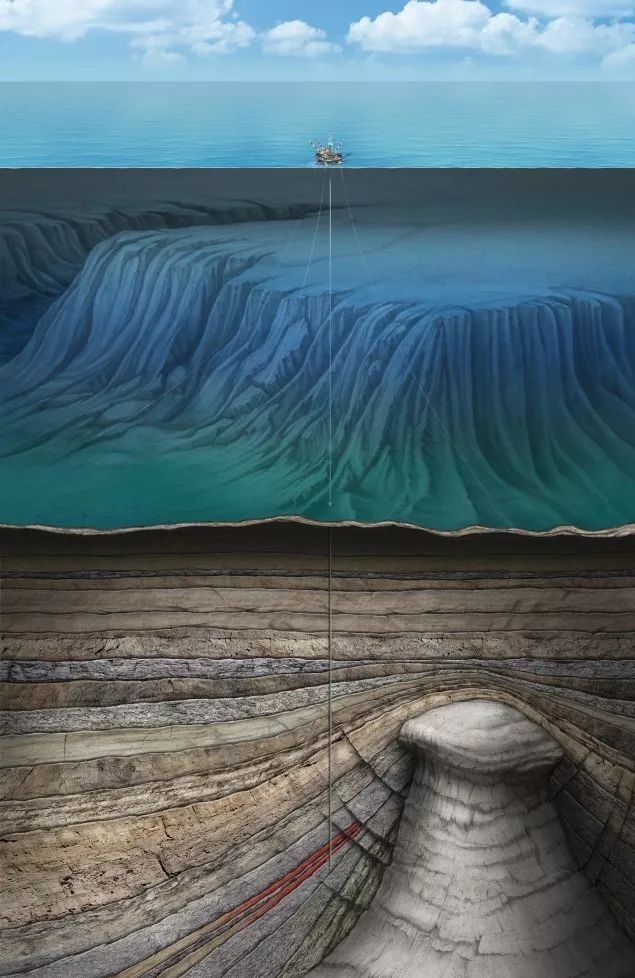

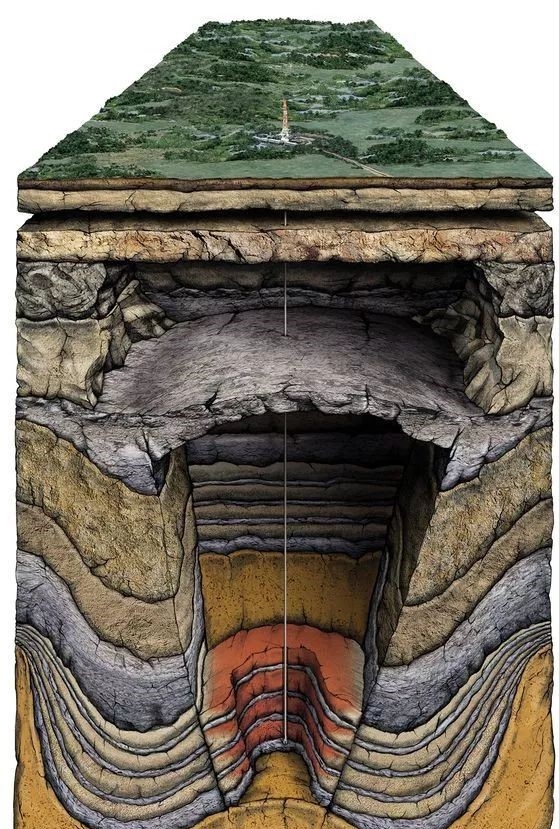

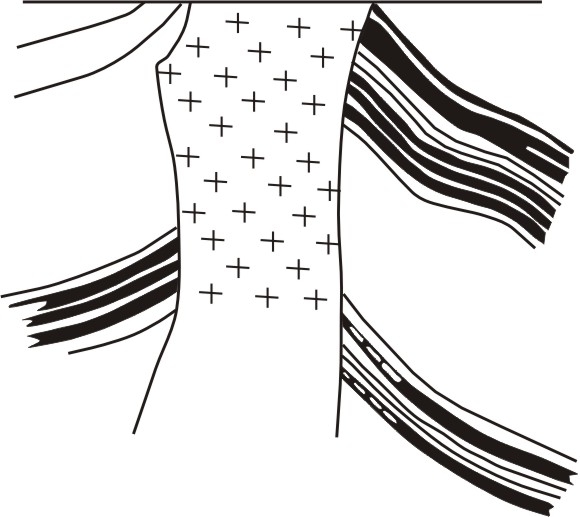

地下岩体,包括盐岩、泥膏岩、软泥以及各种侵入岩浆岩,侵入沉积岩层后,使储层上方发生变形或变位,其上倾方向被侵入岩体封闭而形成岩体刺穿圈闭。油气在岩体刺穿圈闭中聚集就形成岩体刺穿油气藏。其形成条件是地下深处存在相当厚的膏盐或软泥层,厚度越大越好;上覆岩层存在压差变化比较显著的薄弱带。

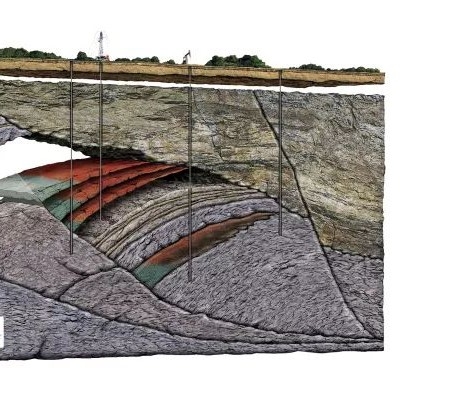

地下深处的盐体,侵入并刺穿上覆沉积岩层,就形成盐体刺穿圈闭,如罗马尼亚喀尔巴阡山前带的莫连尼油田的油藏,盐体侵入并产刺穿了上覆第三系渐新统和上新统的砂岩储层,形成了刺穿圈闭和油气藏,见下图;

本文转载于:搜狗科学,baike.sogou.com/kexue/d34261061242737164.htm,本内容使用CC-BY-SA 3.0授权,用户转载请注明出处