遵义市修筑新水库时挖出一座古墓

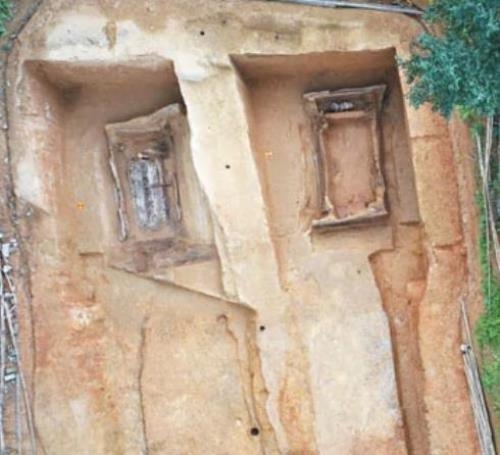

2013年,遵义市修筑新水库时挖出一座古墓,本是平平无奇的土坑墓,可当考古队员靠近棺椁时,突然看到金光一闪。专家惊呼:快来!这里有好东西!

原来,那些金光闪闪的东西,是镶嵌在棺木上的抓钉。

考古队员们立刻凑了上去,抹掉抓钉上的泥土仔细观察,发现抓钉竟然是纯金制的!

他们兴奋起来,这座墓并非是普通的平民墓,而是一座宝贵的没有经过盗挖的贵族墓葬。

在这片土地周围,分布了许多贵族墓葬,但是每一座墓葬上都有许多盗洞,墓穴中的陪葬品几乎被盗了个精光。

本来这个普通的土坑墓,并没有吸引考古队员的注意,他们认为这可能是贵族的下人墓,但是,这些抓钉的出现,似乎表明墓主人的身份并不一般。

很快,考古队员就开始了对这座墓的发掘,这座墓的墓室非常狭小,只是一个普通的小土坑,棺木的材料也采取了木制,并非是一般贵族墓所见的石制棺椁。

可是,这座墓中的陪葬品却十分的丰富,并且从来没有经历过盗掘,墓中的陪葬品多得令人咋舌。

考古队员从这座墓葬中清理出了精美的金银器80余件,墓里面所有的杯、碗、筷都是纯金打造的。

其中最珍贵的是嵌宝石金冠,共为两顶,其中稍大一顶的金冠,通高29.1厘米,宽38厘米,重1388.8克。

正面居中的位置是一朵大牡丹花,花的上方站立着五只翟,冠顶有三龙腾空的造型,左右分别装饰着横栏花耳,背面居中为芙蓉造型。两顶金冠,稍大的一件属于正室,较小的则属于侧室。

墓中男性的身边,放置着一把银剑,这可以证明,男性墓主人曾经上阵杀敌。

在墓主人的腰部,有一个口小但深的“腰坑”。在腰坑里,考古队员发现了一个极其特殊的物品:镇墓券。

镇墓券主要是在北宋时期的四川流行,是从道教中流传出的,有辟邪、和保佑墓主人以及其后代子女的作用,它的上面一般会书写一些和墓主人相关的信息,以及天干地支和二十八星宿的名字。

从镇墓券上,考古队员得知了墓主人的身份:这里是宋代播州土司杨价夫妇的墓。

在宋代,遵义市属于播州地界,对于以苏杭地区为发展中心的南宋来说属于偏远之地。为了便于管理,宋朝的统治者会在这些地区设置“土司”。

其实为将当地的土著首领授予朝廷命官的称号,让他们听命于中央朝廷。这些土司官一般是世袭的,这座墓的墓主人,是播州土司家族——杨氏家族的第30任土司。

根据史料文献记载,当时的杨家:“十三传,至粲始。”而等到传到杨价这一代时,蒙元势力已经从西边逐渐侵入,而杨价受到南宋朝廷封赏,尽心竭力为朝廷效力。

他率领当地军队,奋力抗击蒙军,立下了赫赫战功。他也曾经向南宋朝廷请愿,请求在边缘的播州开科举取士,让这里的人也有机会通过科举,入朝为官。

可以说,他既是抗击外族入侵的英雄,也是心系人民的好官。那么,为何这样一位赫赫有名的贵族,墓葬的形制却宛如平民呢?

通过考古与查阅文献的结合,专家们得出了这样两条原因:首先,杨价去世于1243年,此时正值蒙元入侵,他为战事日日殚精竭虑,积劳成疾,最终病倒。

此时战事吃紧,根本没有时间和精力去开挖大型墓葬,也没有人力运送巨大的石棺,只能草草的以木棺代替。

但虽然如此,作为一方首领,基本的东西还是要有,这便有了镶嵌在木棺上金抓钉。

其次,杨价自小饱读诗书,受中原文化影响很深,笃信道教。

宋代汉人淡泊名利,崇尚朴素的风格或许影响了他,令他并不想要像自己家族的其他人一样拥有宽大豪华的墓室以及巨大的石棺。

也正因为如此,杨价的墓没有像此地发现的其他土司墓一样经历过盗墓贼的盗挖,一直保持着原有的模样。

这座土司墓的出土的意义,不仅仅是发现了墓中的珍贵金银器那么简单,它为我们填补了西南地区土司家族的历史的空白。

目前,遵义土司墓群的申遗工作已经在进行当中了,让我们期待在世界遗产名录上看到他的名字。

资料来源:《遵義中橋出土宋明文物,疑為播州土司家廟之一》人民网

作者:路宁

编辑:盛弘